A LA UNE DE L'OCA

Conférence 24/03/26 - Bepi Colombo, une mission spatiale européenne pour percer les mystères de la planète Mercure

- Détails

Mardi 24 mars 2026 à 18h00| Entrée libre | Grand public

Intervenant : Pierre HENRI

Chargé de recherche CNRS au Laboratoire de physique et chimie de l'environnement et de l'espace (LPC2E) et Laboratoire Lagrange (LAGRANGE - OCA)

Issu du partenariat entre l’Observatoire de la Côte d’Azur et la Délégation à la Culture Scientifique de la Ville de Nice, ce cycle de conférences organisé à l’Artistique invite les Niçois à découvrir, au plus près, l'actualité scientifique à travers un échange avec les chercheurs en astronomie, astrophysique et géosciences. Pensé comme un temps de partage et de diffusion des connaissances, il met en lumière les travaux, projets et grandes missions portés par l’Observatoire.

Dans ce cadre, une conférence sera consacrée à BepiColombo, mission spatiale européenne en route vers Mercure, et à ses objectifs scientifiques majeurs.

Un rendez-vous privilégié pour mieux comprendre l’exploration spatiale et renforcer le lien entre science et citoyen au cœur de Nice.

Lieu : L'Artistique, 27 boulevard Dubouchage 06000 Nice

VIVRE ET MOURIR À DEUX

- Détails

Vivre et mourir à deux

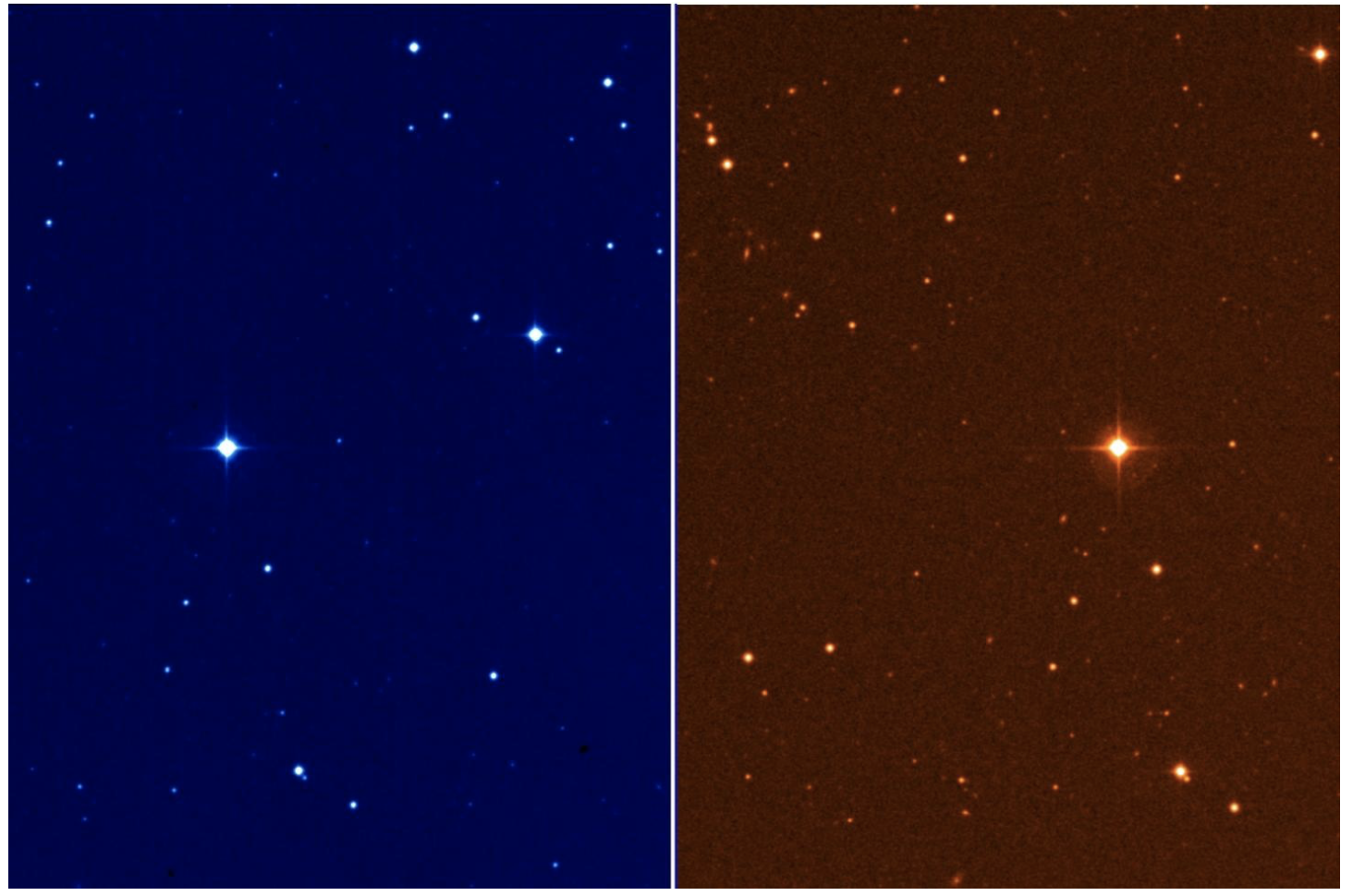

Au cours de notre vie, nous, les humains, sommes fortement influencés par la présence de nos compagnons, qui nous façonnent sur le plan émotionnel, culturel ou intellectuel. Cette influence est impressionnante dans le cas des compagnons stellaires, qui sont le sujet de l'image de la semaine de l'observatoire Européen Austral (ESO), pour des travaux réalisés par des chercheurs de l’Observatoire de la Côte d’Azur. Les deux points au centre de l'image, prise avec le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO, sont un vieux couple stellaire, un système binaire officiellement appelé AFGL 4106. Avant de mourir, les étoiles expulsent d'énormes quantités de gaz et de poussière, ingrédients nécessaires à la formation d'une nébuleuse. Les étoiles massives présentées ici se trouvent à des stades avancés, proches mais distincts, de leur cycle de vie. L'une d'elles a expulsé suffisamment de masse pour former une enveloppe poussiéreuse autour d'elle. Dans un nouvel article dirigé par Gabriel Tomassini, doctorant à l’Observatoire de la Côte d'Azur (France), a cartographié ces débris, représentés ici en orange, et caractérisé avec précision les étoiles centrales (marquées en noir).[1]

L'imagerie des objets astronomiques proches des étoiles pose un défi en raison de l'effet aveuglant de la luminosité d'une étoile. Heureusement, l'instrument SPHERE du VLT est bien équipé pour gérer les grands contrastes de luminosité, ce qui permet, pour la première fois, d'étudier en détail à la fois les étoiles très lumineuses et la nébuleuse faiblement éclairée qui les entoure. De plus, il peut corriger le flou causé par la turbulence atmosphérique, fournissant ainsi des images très nettes.

La forme de la nébuleuse révèle l'impact significatif que le compagnon stellaire a sur l'éjection de gaz de l'étoile mourante, introduisant des asymétries et éloignant les nuages de gaz et de poussière d'une forme parfaitement sphérique. D'autres observations de systèmes stellaires comme celui-ci permettent aux scientifiques de mieux comprendre comment la présence de compagnes affecte la mort des étoiles.

[1] La couleur noire des deux points au centre est due au fait que les étoiles sont si brillantes qu'elles saturent le détecteur. Si l'instrument SPHERE peut bloquer la lumière d'une étoile, il ne peut pas bloquer celle des deux étoiles. Aucun coronographe n'a été utilisé ici. Crédit : ESO/G. Tomassini et al.

Chercheurs impliqués: Gabriel Tomassini, Eric Lagadec, Andrea Chiavassa, Mamadou N’Diaye, Patrick de Laverny, Nicolas Nardetto et Alexis Matter

https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2026/02/aa57705-25/aa57705-25.html

PHOBOS, THE DOOMED MOON : WHY MARS WILL ERODE AND THEN DISRUPT ITS SATELLITE

- Détails

Phobos, the Doomed Moon :

Why Mars Will Erode and Then Disrupt Its Satellite

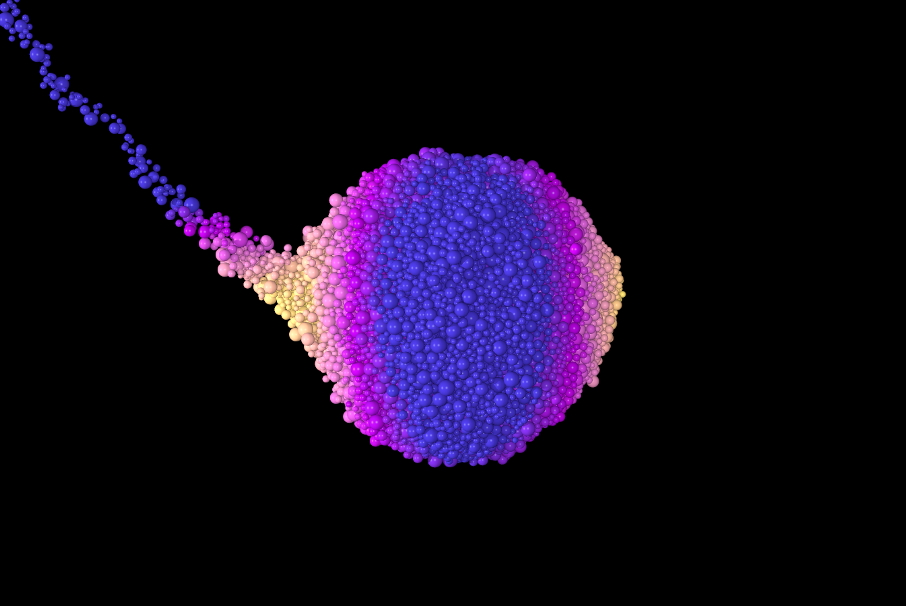

Nice, France – A pair of researchers from Université Côte d’Azur, Observatoire de la Côte d’Azur (OCA), and the CNRS Lagrange Laboratory have published a study that included a featured image on the Astronomy & Astrophysics journal, revealing that as Phobos, Mars’ largest moon, draws closer to the planet, it will first undergo surface erosion before being torn apart by Mars’ tidal forces. This disruption will occur at a greater distance from Mars than previously estimated. These findings, derived from numerical simulations and analytical estimates, assume that Phobos’ physical properties—particularly its low strength—are similar to those of recently visited asteroids. These properties will be measured by the Japanese Space Agency’s (JAXA) Martian Moons eXploration (MMX) mission, set to launch at the end of this year, with both researchers involved. The models and their results have implications for the origin, evolution, and fate of Phobos and can be applied to other small planetary moons.

A Doomed Moon: A Revised Scenario

Phobos, the larger of Mars’ two moons, orbits so close to the planet (about 9,000 km) that its orbit is inevitably decaying due to tidal forces. Previous models predicted its destruction near Mars’ Roche limit (about 1.6 Martian radii). However, this new study, led by Harrison AGRUSA and Patrick MICHEL (Lagrange/CNRS, OCA, UniCA), shows that Phobos will begin to break apart at 2.2 Martian radii (approximately 7,500 km from Mars’ centre)—much earlier than expected—if its mechanical strength is as low as that of recently visited asteroids.

Why?

If Phobos shares the characteristics of small asteroids, its structure would resemble a rubble pile, with rocks held together by their own gravity. The researchers demonstrated that, in this case, as it approaches a planet, tidal forces first strip material from its surface before causing total disruption. This previously overlooked mechanism explains why earlier estimates underestimated the disruption distance for the small moon.

"Our simulations assume Phobos is far more fragile than previously thought," explains Patrick Michel, CNRS Research Director and co-author of the study. "This assumption is supported by observations of small asteroids, which have shown very low strength. The gradual destruction of Phobos, rather than a sudden breakup, opens the door to new scenarios, such as collisional erosion accelerated by the ejected debris."

MMX: A Key Mission to Unravel Phobos’ Mysteries

These findings are timely for JAXA’s MMX mission, scheduled to launch in late 2026. MMX will study Phobos and Deimos in detail, with the following objectives:

- Returning samples to Earth by 2031 (to analyse composition and determine the origin of Mars’ moons).

- Measuring gravity and topography (to constrain cohesion and porosity models).

- Conducting mineralogical and elemental composition analyses from the spacecraft.

- Deploying the Franco-German rover IDEFIX® (CNES-DLR) for in-situ analysis.

"MMX will provide the missing data on Phobos’ structure," says Harrison Agrusa, a CNES postdoctoral researcher and lead author of the study. "This information will be crucial for refining our predictions and understanding whether Phobos is a captured object or re-accreted after a giant impact on Mars."

Implications Beyond Mars

This study is not limited to Phobos. It provides a new theoretical framework for understanding the fate of irregular small moons in the Solar System, such as those of Saturn or Jupiter. It also highlights the importance of space missions dedicated to small bodies, which allow testing models of celestial mechanics and planetary formation.

"Phobos is a natural laboratory for studying evolutionary processes and the fate of satellites," concludes H. Agrusa. "These coming years will teach us as much about its end as about its origin."

First author Contacts:

Harrison Agrusa: CNES Postdoctoral Researcher at Observatoire de la Côte d’Azur (Lagrange Laboratory, UniCA). Email: hagrusa@oca.eu.

Press Contacts:

Observatoire de la Côte d’Azur’s Communication Department.

Additional Resources:

Article: “Tidal disruptions of rubble piles: The case of Phobos”, H. Agrusa and P. Michel, Astronomy & Astrophysics, received: 05 November 2025 / accepted: 09 January 2026.

Vers un lien théorique entre gravitation et mécanique quantique

- Détails

Vers un lien théorique entre gravitation et mécanique quantique

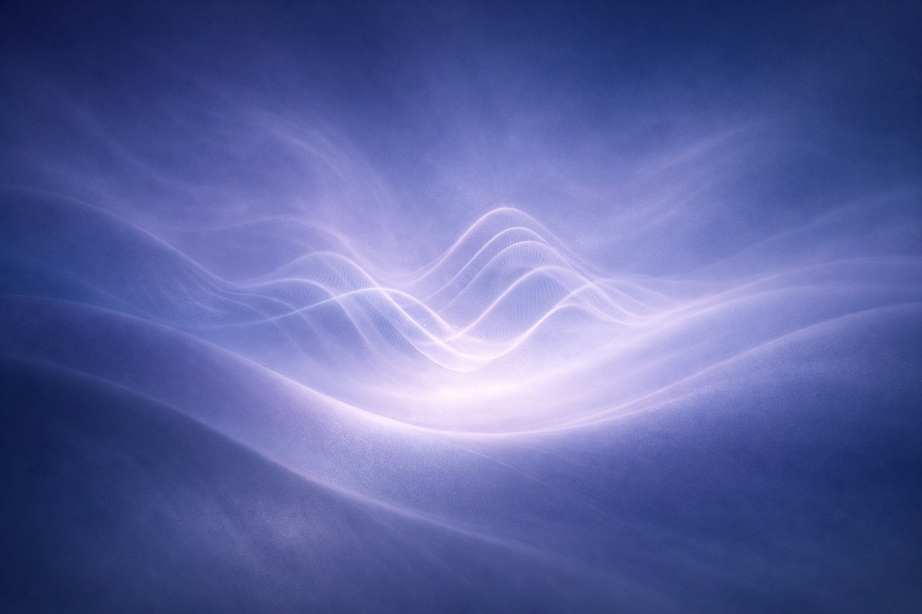

La théorie de la Relativité Générale décrit la manière dont la matière* déforme l’espace-temps, et comment, en retour, la matière est influencée par cette courbure — expliquant ainsi la gravitation. Ses nombreuses prédictions, allant de la dilatation du temps aux ondes gravitationnelles en passant par les trous noirs, ont été confirmées sur plus d’un siècle. Elle constitue ainsi l’un des piliers les plus solides de la physique moderne.

Néanmoins, plusieurs indices suggèrent que la Relativité Générale pourrait n’être que la limite d’une théorie plus complète. D’un point de vue théorique, elle se heurte notamment aux problèmes des singularités et à la difficulté de formuler une gravitation quantique cohérente. D’un point de vue observationnel, les tensions récentes autour du modèle cosmologique standard interrogent également la complétude de notre description actuelle de l’Univers. Cette situation rappelle celle de la gravitation newtonienne, qui s’est révélée être une approximation de la Relativité Générale.

C’est dans ce contexte qu’une nouvelle théorie alternative à la Relativité Générale est née à l’Observatoire de la Côte d’Azur : la Relativité Intriquée. Cette approche repose sur une reformulation non linéaire du lien entre la matière et la courbure de l’espace-temps, rendant impossible la définition de la théorie en l’absence de matière. La matière et la géométrie de l’espace-temps sont ainsi "intriquées" dans la formulation même de la théorie, au sens étymologique du terme. De ce fait, la Relativité Intriquée fait intervenir moins de constantes fondamentales que les théories usuelles, tout en reproduisant la Relativité Générale comme limite ou comme approximation dans de nombreux régimes physiques.

Dans une nouvelle publication parue dans Classical and Quantum Gravity, des chercheurs du laboratoire ARTEMIS de l’Observatoire de la Côte d’Azur et de l’Observatoire de Paris, menés par Thomas Chehab, doctorant au laboratoire ARTEMIS, montrent que cette théorie possède une conséquence remarquable : ni la constante de gravitation G, ni la constante de Planck ℏ n’y sont fondamentales. Elles émergent toutes deux comme des quantités effectives, liées à un champ gravitationnel scalaire, et peuvent donc varier dans l’espace et le temps.

Les auteurs ont quantifié l’amplitude de ces variations dans différents environnements astrophysiques, sans recourir à aucun paramètre libre ajustable. Leurs résultats montrent que les variations de G et de ℏ sont totalement négligeables dans le Système solaire, rendant la Relativité Intriquée indiscernable de la Relativité Générale aux niveaux de précision actuellement accessibles. En revanche, dans des objets extrêmement denses tels que les naines blanches et les étoiles à neutrons, ces variations pourraient devenir significatives : de l’ordre de un millionième pour les naines blanches, et pouvant atteindre quelques pourcents à l’intérieur des étoiles à neutrons les plus compactes.

Ces prédictions ouvrent la voie à de nouveaux tests observationnels. En particulier, une variation de la constante de Planck pourrait laisser des signatures mesurables dans les spectres des rayonnements thermiques.

Dans une seconde publication parue dans Physics Letters B, des chercheurs du laboratoire ARTEMIS de l’Observatoire de la Côte d’Azur et de l’Université de Barcelone montrent que la formulation de la Relativité intriquée, qui pouvait paraître surprenante, s’impose en réalité comme la seule théorie du type f(R, Lm), autre que la Relativité générale, possédant toutes les solutions de la Relativité générale pour un type générique de matière.

Ainsi, tout en reproduisant avec une grande précision les succès expérimentaux de la Relativité Générale, la Relativité Intriquée conduit à des prédictions nouvelles dans les régimes de gravitation extrême. Elle établit en outre un lien explicite et inédit entre gravitation et mécanique quantique, en montrant que la constante de Planck pourrait être gouvernée par la structure même du champ gravitationnel. Cette approche ouvre ainsi une nouvelle voie d’exploration vers une compréhension plus unifiée des lois fondamentales de la nature.

* Le terme " matière " est ici entendu au sens large, incluant l’énergie qui lui est associée.

Articles :

Variation of Planck’s quantum of action in Entangled Relativity, Thomas Chehab,

Olivier Minazzoli et Aurélien Hees, Classical and Quantum Gravity, 2025.

https://doi.org/10.1088/1361-6382/ae30c7

Deriving Entangled Relativity, Olivier Minazzoli, Maxime Wavasseur et Thomas Chehab,

Physics Letters B, 2025.

https://doi.org/10.1016/j.physletb.2025.140117

Contacts :

thomas.chehab@oca.eu et olivier.minazzoli@oca.eu

Olivier Minazzoli dirige ces recherches depuis le laboratoire ARTEMIS (CNRS/UMR 7250) de l’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA), dans le cadre d’une convention signée entre le gouvernement de Monaco, le CNRS, l’Université Côte d’Azur et l’Observatoire de la Côte d’Azur.

Contact Presse :

Margaux Arav – Responsable communication de l’Observatoire de la Côte d’Azur

Premier Twin Impact Lunar Telescope (TILT)

- Détails

Le premier Twin Impact Lunar Telescope (TILT) [1], installé à Calern [2] en juillet 2025, a observé [3] ses premiers flashs d’impact lunaires (Lunar Impact Flashes, LIF) pendant une campagne d’observation des impacts produits par la pluie de météoroïdes des Géminides sur la Lune (et la Terre).

Signature officielle du laboratoire commun AERIAL entre ACRI-ST × Observatoire de la Côte d’Azur « Data Observatory in the Era of Multi-Source Big Data »

- Détails

Signature officielle du laboratoire commun AERIAL entre ACRI-ST × Observatoire de la Côte d’Azur, établissement composante d'Université Côte d'Azur.

« Data Observatory in the Era of Multi-Source Big Data » Lors des 4ᵉ Rencontres du Spatial en Région Sud, l’Observatoire de la Côte d’Azur et ACRI-ST ont fondé AERIAL, un nouveau laboratoire commun, marquant une étape clé pour l’innovation en science des données, en astronomie et en observation de la Terre.

Eviden et SKAO s’allient pour l’infrastructure IT des radiotélescopes de nouvelle génération

- Détails

Eviden, la branche produits d’Atos Group, leader du calcul avancé, annonce aujourd'hui un contrat avec l’Observatoire « Square Kilometre Array » (SKAO) pour fournir le lot « Science Data Processing Centre » (SDP) pour les sites des télescopes SKA-Low et SKA-Mid, respectivement en Australie et en Afrique du Sud.

La formation de notre système solaire au bout des doigts

- Détails

Ce que les échantillons de Bennu nous révèlent.

Le 24 septembre 2023, la mission OSIRIS-REx de la NASA a ramené sur Terre 121,6 grammes d’échantillons de l’astéroïde Bennu, un corps primitif riche en eau et en composés organiques. Véritable capsule temporelle, ce matériau offre une occasion unique d’explorer les conditions qui régnaient dans la nébuleuse solaire il y a plus de 4,5 milliards d’années. Leurs analyses ont déjà révélé des informations inédites sur l’histoire géochimique de Bennu et sur les premiers stades de la formation du système solaire.

Patrick Michel élu membre à l’Académie Internationale d’Astronautique

- Détails

En Juin 2025, Patrick Michel, astrophysicien et planétologue CNRS à l’Observatoire de la Côte d’Azur, a été élu membre à l’Académie Internationale d’Astronautique.

Patrick Michel, directeur de recherche Classe Exceptionnelle au CNRS au laboratoire Lagrange de l’Observatoire de la Côte d’Azur/Université Côte d’Azur, a été élu Membre de l’Académie Internationale d’Astronautique (IAA en anglais). Cette distinction prestigieuse vient reconnaître son engagement dans le domaine de l’astronautique et des sciences planétaires ainsi que ses responsabilités dans les missions spatiales.

En particulier, Patrick Michel a la responsabilité scientifique de la mission spatiale de défense planétaire Hera de l’Agence Spatiale Européenne (ESA), qui contribue au premier test de déviation d’astéroïde avec la mission DART de la NASA et la co-responsabilité de la mission RAMSES de l’ESA, dont l’objectif est de rendre visite en 2029 à l’astéroïde Apophis et dont l’approbation formelle par les Etats Membres de l’ESA est attendue en Novembre 2025 pour un lancement en 2028. Il est aussi responsable scientifique français de l’astromobile IDEFIX, développé par le CNES et le DLR Allemand, qui sera déployé sur Phobos, la plus grosse lune de Mars, par la mission japonaise MMX de la JAXA dont le lancement est prévu en Octobre 2026. Son élection à l’Académie Internationale d’Astronautique souligne l’importance de ses contributions à la recherche spatiale et à la coopération internationale, et renforce la visibilité de la communauté scientifique française dédiée à la défense planétaire sur la scène mondiale.

L’Académie Internationale d’Astronautique a été fondée par Theodore von Kármán en 1960. Elle s’emploie à favoriser la coopération internationale, le partage des connaissances, l’innovation et la sensibilisation éducative afin de soutenir l’utilisation pacifique et durable de l’espace au bénéfice de toute l’humanité. Elle s’emploie aussi à reconnaître les personnalités qui se sont distinguées dans une branche connexe de la science ou de la technologie. Elle travaille en étroite collaboration avec la Fédération internationale d'astronautique et les agences spatiales nationales et internationales. Elle publie la revue Acta Astronautica.

Disques stellaires nucléaires

- Détails

Grâce au développement de l'instrumentation dans l'infrarouge, les centres des galaxies peuvent être étudiés dans les moindres détails. Ce n'est que récemment que les disques stellaires nucléaires sont devenus une composante importante du centre des galaxies. Les disques stellaires nucléaires sont des structures stellaires en rotation et aplaties que l'on trouve dans les régions centrales de toutes les galaxies (précoce et tardif), y compris la Voie lactée.

Les échos du cosmos : 10 ans d’ondes gravitationnelles

- Détails

" Les échos du cosmos : 10 ans d’ondes gravitationnelles "

En septembre 2015, l’humanité a entendu pour la première fois un murmure de l’univers : les ondes gravitationnelles. Ces vibrations de l’espace-temps, issues de la collision de deux trous noirs géants, ont marqué la naissance d’une nouvelle ère en astronomie. Dix ans plus tard, elles continuent de nous révéler l’invisible et d’élargir notre regard sur le cosmos. Venez revivre ce moment fondateur et découvrez comment cette révolution scientifique bouleverse notre manière de comprendre le cosmos.

BENOIT CARRY REÇOIT LA MÉDAILLE EUROPLANET « MILIEU DE CARRIÈRE »

- Détails

Europlanet vient d’annoncer les lauréats de ses toutes premières médailles de carrière, qui distinguent les contributions exceptionnelles des planétologues à différents stades de leur parcours scientifique. Benoit Carry, astronome adjoint au Laboratoire Lagrange de l’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA), reçoit la Médaille Europlanet « milieu de carrière » pour ses recherches sur la caractérisation des structures internes et des compositions des astéroïdes et des petits corps planétaires.

Un deuxième tsunami observé par l’altimètre de dernière génération SWOT

- Détails

Le satellite altimétrique SWOT (Surface Water and Ocean Topography), intégré à Cannes au sein de l’entreprise Thalès Alenia Space (figure 1), a entamé sa troisième année d'exploitation avec une moisson de nouvelles découvertes. Deux ans après la première capture en deux dimensions d'un tsunami dans le sud-ouest de l'océan Pacifique (Faugère et al., 2024), les membres d'une équipe scientifique internationale composée de SRP (Universidad de Chile), CNES/CLS, UniCA/Observatoire de la Côte d’Azur/CNRS/IRD/Géoazur, CEA (France) et GNS Science (Nouvelle-Zélande) ont imagé de nouvelles vagues de tsunami dans l'océan Atlantique Sud le 2 mai 2025, en combinant la résolution et la précision sans précédent de l'instrument KaRIn et des simulations de tsunami (voir figures 2 et 3). La mesure de la topographie de la surface de la mer par satellite et la simulation du tsunami à 17:51:29 UTC (voir la vidéo) montrent des formes de vagues et des fronts d'ondes rectilignes de quelques centimètres seulement et d’une incroyable similarité. Ce tsunami a été déclenché environ 5 heures plus tôt au large de la partie la plus méridionale de la Patagonie chilienne par un rare séisme d'une magnitude de moment estimée à Mw7,4. En raison de l'incertitude sur la source, de l'absence de mesures in-situ du niveau de l’océan (assurées dans certaines regions par le système DART) et pour prévenir un impact potentiellement grave sur les populations côtières, le service hydrographique de la marine chilienne a émis un avis d'évacuation dans le sud du Chili et l'Antarctique, puis a annulé l’alerte quelques heures plus tard.

Le séisme a eu lieu à une centaine de kilomètres au sud du mythique Cape Horn, dans le détroit de Drake. Dans cette partie reculée du globe bien connue des navigateurs, les mesures sismologiques et de tsunamis in situ restent extrêmement rares. En analysant le nouveau jeu de données du satellite SWOT, les scientifiques spécialistes des tsunamis espèrent décrypter les processus complexes qui ont déclenché le tsunami. SWOT pourrait même aider à mieux comprendre les particularités tectoniques d'une zone mal connue, située à la jonction de la plaque Antarctique-Scotia et de la zone de fracture de Shackleton.

Références :

Faugère, Y., Roger, J., Delepoulle, A., Dibarboure, G., and Hebert, H.: The 19 May 2023 tsunami near the Loyalty Islands captured by the new SWOT satellite, EGU General Assembly 2024, Vienna, Austria, 14–19 Apr 2024, EGU24-15140, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-15140, 2024.

Unsmoothed L3_LR_SSH: "The SWOT L3_LR_SSH product, derived from the L2 SWOT KaRIn low rate ocean data products (NASA/JPL and CNES), is produced and made freely available by AVISO and DUACS teams as part of the DESMOS Science Team project". AVISO/DUACS, 2024. SWOT Level-3 KaRIn Low Rate SSH Unsmoothed (v2.0.1) [Data set]. CNES. https://doi.org/10.24400/527896/A01-2024.003

Contact : Lucie Rolland (UniCA/Observatoire de la Côte d'Azur /CNRS/IRD/Géoazur)

Space4Ocean : un alliance internationale signée à l’Observatoire de la Côte d’Azur

- Détails

Space4Ocean : une alliance internationale signée à l’Observatoire de la Côte d’Azur

Lundi 9 juin, dans le cadre du sommet des Nations Unies sur les océans (UNOC), l’Observatoire de la Côte d’Azur a accueilli l’ensemble des membres de l’alliance Space4Ocean. Cette initiative internationale, portée par le CNES et le Bureau des affaires spatiales de l’ONU, vise à rapprocher les univers du spatial et du maritime afin de mieux protéger les mers et les littoraux.

Space4Ocean repose sur une idée simple : unir les forces du spatial et des sciences marines pour mieux comprendre et préserver les océans. L’Alliance s’appuie sur la science, en combinant données satellitaires, mesures sur le terrain et modèles numériques avancés, pour répondre aux grands défis des océans et des zones côtières.

Ce partenariat international s’inscrit pleinement dans les objectifs mondiaux de développement durable, notamment l’ODD 14 dédié à la vie aquatique, et sera officiellement lancé lors de la 3e Conférence des Nations Unies sur les océans (UNOC3).

La Grande Coupole de l’Observatoire a été le théâtre d’échanges entre responsables politiques, scientifiques et personnalités engagées. La cérémonie a notamment réuni le ministre français chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recharche, Philippe Baptiste, la ministre monégasque des Affaires étrangères Isabelle Berro-Amadeï, Aarti Holla-Maini, directrice du Bureau des affaires spatiales de l’ONU, ainsi que le maire de Nice, Christian Estrosi.

Lors de la conférence « Voir l’océan d’en haut et d’en bas », Thomas Pesquet, astronaute de l’Agence spatiale européenne, et Gaëlle Giesen, physicienne et plongeuse détentrice du record mondial de plongée en eaux profondes, ont partagé leurs visions complémentaires, incarnant l’esprit de Space4Ocean. Selma Cherchali, responsable du programme d’observation de la Terre au CNES, est ensuite intervenue pour détailler les ambitions concrètes de la coalition.

Pour sceller cette alliance, la déclaration Space4Ocean a été signée par les membres fondateurs — agences spatiales, organisations internationales et institutions scientifiques — réaffirmant ainsi leur engagement en faveur d’une coopération internationale renforcée.

La journée s’est conclue par les discours de clôture, notamment de Marianne Sivertsen Naess, ministre norvégienne des Pêches, et de Lionel Suchet, directeur général délégué du CNES, avant un cocktail et un moment convivial sur la terrasse panoramique de l’Observatoire, où tous ont admiré le coucher de soleil, symbole d’un nouvel horizon pour la protection des océans.

Une nouvelle planète repérée autour d'une étoile proche : l’Observatoire de la Côte d’Azur contribue à l’étude d’un système potentiellement multiple

- Détails

Une équipe internationale de scientifiques vient de détecter une exoplanète en orbite autour de l’étoile DS Leo, située à seulement 40 années-lumière du Soleil dans la constellation du Lion. Cette découverte, rendue possible grâce à des instruments de pointe tels que SPIRou (Canada-France-Hawai’i Telescope) et SOPHIE (Observatoire de Haute-Provence), révèle l’existence d’une planète nommée DS Leo b, d’une masse dix fois supérieure à celle de la Terre et en orbite en seulement six jours.