Actualités du laboratoire Lagrange

- Détails

Le Laboratoire Lagrange prépare la première publication d’observations du Système Solaire obtenues par Gaia. Au cours de son balayage systématique du ciel, la mission Gaia de l’ESA n’explore pas seulement les étoiles de la Galaxie, mais aussi la population de petits corps du Système Solaire. Une vidéo qui représente presque deux ans de détections pour 14.000 astéroïdes a été créée par Paolo Tanga (Laboratoire Lagrange), responsable du traitement des objets du Système Solaire de la mission, et du projet Gaia à l’OCA.

Le Laboratoire Lagrange prépare la première publication d’observations du Système Solaire obtenues par Gaia. Au cours de son balayage systématique du ciel, la mission Gaia de l’ESA n’explore pas seulement les étoiles de la Galaxie, mais aussi la population de petits corps du Système Solaire. Une vidéo qui représente presque deux ans de détections pour 14.000 astéroïdes a été créée par Paolo Tanga (Laboratoire Lagrange), responsable du traitement des objets du Système Solaire de la mission, et du projet Gaia à l’OCA.

- Détails

L'image de la semaine de l'ESO (European Southern Observatory), ou plutôt les images, ont été prises par l’instrument SPHERE installé au Very Large Télescope (VLT) de l’Observatoire de Paranal de l’ESO au Chili. Etonnamment détaillées elles révèlent quatre astéroïdes de la ceinture principale située entre Mars et Jupiter, une région qui sépare les planètes rocheuses du système solaire interne des planètes gazeuses et glacées du système solaire externe. Ces images ont éré réalisées dans le cadre d'un large programme ESO piloté par Pierre Vernazza du labroatoire d'Astrophysique de Marseille (CNRS - AMU). Benoît Carry, astronome, laboratoire Lagrange (CNRS-OCA-UNS) est co-investigateur de ce programme.

L'image de la semaine de l'ESO (European Southern Observatory), ou plutôt les images, ont été prises par l’instrument SPHERE installé au Very Large Télescope (VLT) de l’Observatoire de Paranal de l’ESO au Chili. Etonnamment détaillées elles révèlent quatre astéroïdes de la ceinture principale située entre Mars et Jupiter, une région qui sépare les planètes rocheuses du système solaire interne des planètes gazeuses et glacées du système solaire externe. Ces images ont éré réalisées dans le cadre d'un large programme ESO piloté par Pierre Vernazza du labroatoire d'Astrophysique de Marseille (CNRS - AMU). Benoît Carry, astronome, laboratoire Lagrange (CNRS-OCA-UNS) est co-investigateur de ce programme.

- Détails

L’Observatoire de la Côte d’Azur et plus particulièrement l’équipe du laboratoire Lagrange qui a travaillé sur le projet MATISSE, s’est vu remettre le Trophée Innovation des Trophées Climat Energie du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Ainsi le 24 novembre 2017, Charles-Anges Ginesy, président du Conseil départemental des Alpes Maritimes a remis cette récompense collective à Philippe Stee, directeur du laboratoire Lagrange, et Bruno Lopez, responsable scientifique du projet MATISSE, pour son caractère innovant et les perspectives scientifiques qu’il ouvre sur la compréhension de la formation de notre planète.

- Détails

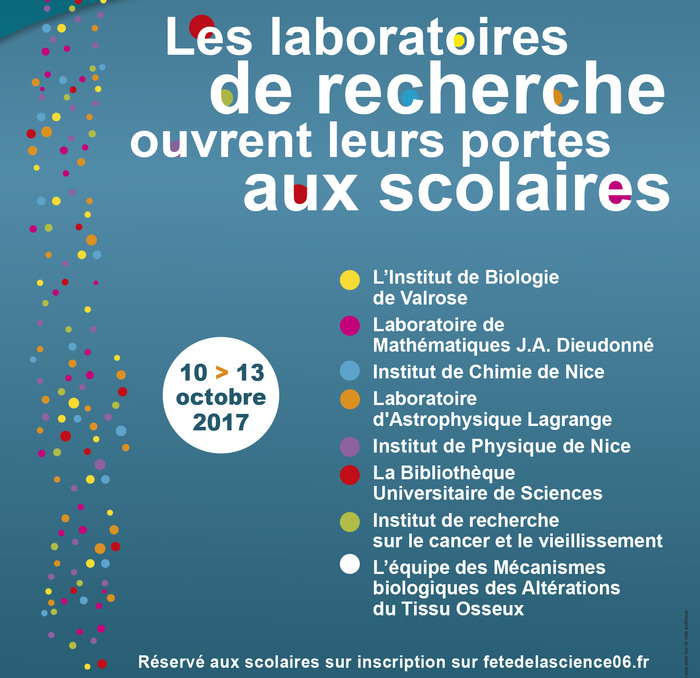

Une trentaine de lycéens traversent les portes du bâtiment Fizeau, à Valrose. Ils regardent curieux cet endroit qui était jusqu’à ce moment très loin de leurs pensées, mais qui pourrait devenir un jour leur centre de travail.

- Détails

L’instrument MATISSE est prêt à s’envoler pour le Chili et le Very Large Telescope (VLT), l’observatoire astronomique le plus puissant du monde, où il sera installé dans les prochaines semaines. Cette réalisation est l’aboutissement de quinze années de développement, dont une dernière année de tests au laboratoire J.-L. Lagrange (Observatoire Côte d’Azur/CNRS/Université de Nice Sophia-Antipolis). Cet instrument, dont la France a la responsabilité auprès de l’European Southern Observatory (ESO), est d’envergure internationale. En observant les disques protoplanétaires entourant les étoiles jeunes, le projet MATISSE va permettre de mieux comprendre la formation de la Terre et de l’ensemble des planètes.

L’instrument MATISSE est prêt à s’envoler pour le Chili et le Very Large Telescope (VLT), l’observatoire astronomique le plus puissant du monde, où il sera installé dans les prochaines semaines. Cette réalisation est l’aboutissement de quinze années de développement, dont une dernière année de tests au laboratoire J.-L. Lagrange (Observatoire Côte d’Azur/CNRS/Université de Nice Sophia-Antipolis). Cet instrument, dont la France a la responsabilité auprès de l’European Southern Observatory (ESO), est d’envergure internationale. En observant les disques protoplanétaires entourant les étoiles jeunes, le projet MATISSE va permettre de mieux comprendre la formation de la Terre et de l’ensemble des planètes.

- Détails

Une nouvelle étude thermodynamique des phases secondaires riches en calcium et en fer (e.g., andradite, hedenbergite, kirschsteinite, wollastonite, magnétite) des principales chondrites carbonées effectuée par deux chercheurs de l'Université Côte d'Azur, le laboratoire Géoazur (UNS, CNRS, OCA, IRD) et le laboratoire Lagrange (UNS, CNRS, OCA) questionne à la fois la classification historique des chondrites carbonées et la stratification crustale de leur corps parent. Ces travaux viennent d’être publiés, le 15 août 2017 dans Nature Communication.

Une nouvelle étude thermodynamique des phases secondaires riches en calcium et en fer (e.g., andradite, hedenbergite, kirschsteinite, wollastonite, magnétite) des principales chondrites carbonées effectuée par deux chercheurs de l'Université Côte d'Azur, le laboratoire Géoazur (UNS, CNRS, OCA, IRD) et le laboratoire Lagrange (UNS, CNRS, OCA) questionne à la fois la classification historique des chondrites carbonées et la stratification crustale de leur corps parent. Ces travaux viennent d’être publiés, le 15 août 2017 dans Nature Communication.

- Détails

L’instrument GOLF à bord de la sonde SOHO, collaboration entre l’ESA et la NASA lancée en 1995, est entièrement dédié à la mesure des oscillations solaires dont les modes de gravité, porteurs des propriétés physiques des couches solaires les plus profondes. La signature des modes de gravité est cependant très faible en surface et plus de 20 ans de recherche n’avaient pas permis de les détecter avec certitude. C’est en regardant « ailleurs et autrement » qu’Éric Fossat (Astronome émérite au Laboratoire Lagrange, Observatoire de la Côte d’Azur) et ses collègues (OCA, IAS, CEA et Observatoire de Bordeaux en France, IAC en Espagne et UCLA aux Etats-Unis) ont enfin réussi à mettre en évidence leur signature, qui ne souffre plus d’aucune ambiguïté.

UMR LAGRANGE

Observatoire de la Côte d’Azur

Boulevard de l’Observatoire

CS 34229 - F 06304 NICE Cedex 4

Tél. : +33 (0)4 92 00 30 11

Fax : +33 (0)4 92 00 30 33