Actualités scientifiques

Des modèles numériques reproduisent la formation des réseaux réguliers de fractures-diaclases

- Détails

![]() En 2011, les études expérimentales et géologiques dans le cadre du consortium pétrolier GeoFracNet ont mis en évidence pour la première fois que les fractures les plus courantes sur Terre, les diaclases, se forment à partir des bandes dilatantes pures de la localisation de la déformation (1,2,3). Le mécanisme physique de ce phénomène n’était cependant pas encore compris.

En 2011, les études expérimentales et géologiques dans le cadre du consortium pétrolier GeoFracNet ont mis en évidence pour la première fois que les fractures les plus courantes sur Terre, les diaclases, se forment à partir des bandes dilatantes pures de la localisation de la déformation (1,2,3). Le mécanisme physique de ce phénomène n’était cependant pas encore compris.

Les travaux théoriques et numériques d’Alexandre Chemenda, enseignant-chercheur UCA à Géoazur (UNS, CNRS, OCA, IRD) ont permis d’élucider et de reproduire, dans des modèles numériques, chaque étape du processus de cette fracturation. Les résultats de ces travaux viennent de paraitre dans Journal of Geophysical Research: Solid Earth du mois de juillet 2019.

Le jeu de cache-cache des astéroïdes riches en fer

- Détails

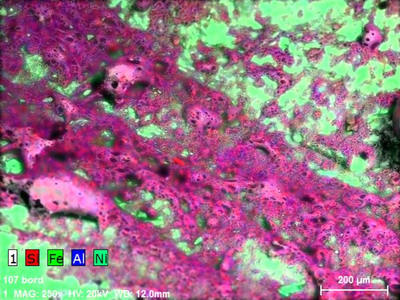

Une équipe internationale de chercheurs démontre que la trop faible présence de corps riches en fer dans la ceinture principale d’astéroïdes du système solaire n’est qu’apparente. Leurs résultats ont d’importantes implications sur notre compréhension des propriétés et de l’histoire des astéroïdes riches en fer, témoins des processus de différenciation opérant très tôt lors de la formation du Système Solaire, ainsi que des paysages que la mission Psyche (NASA) découvrira sur l’astéroïde Psyche qu’elle visitera en 2026. Ils s’appuient sur des expériences d’impact à haute vitesse de projectiles rocheux ou hydratés sur des cibles d’acier et des météorites de fer et font l’objet d’une publication dans la revue Science Advances le 28 août 2019.

Une équipe internationale de chercheurs démontre que la trop faible présence de corps riches en fer dans la ceinture principale d’astéroïdes du système solaire n’est qu’apparente. Leurs résultats ont d’importantes implications sur notre compréhension des propriétés et de l’histoire des astéroïdes riches en fer, témoins des processus de différenciation opérant très tôt lors de la formation du Système Solaire, ainsi que des paysages que la mission Psyche (NASA) découvrira sur l’astéroïde Psyche qu’elle visitera en 2026. Ils s’appuient sur des expériences d’impact à haute vitesse de projectiles rocheux ou hydratés sur des cibles d’acier et des météorites de fer et font l’objet d’une publication dans la revue Science Advances le 28 août 2019.

Nouvelle estimation de la taille du noyau de la Lune grâce aux mesures Laser-Lune

- Détails

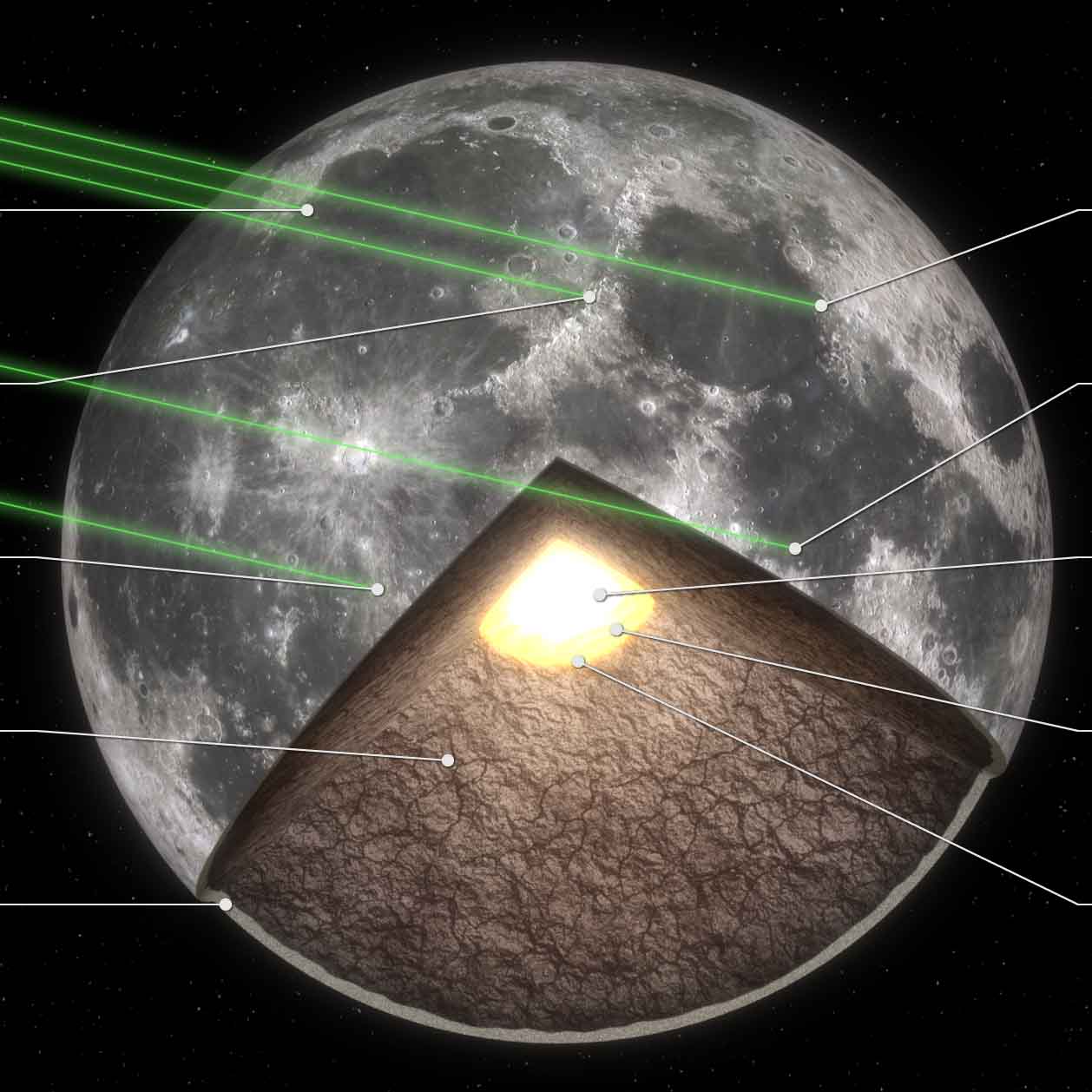

En utilisant les données de la télémétrie laser-Lune, l’expérience la plus longue de l’ère Apollo débutée grâce à la mission Apollo 11, une équipe de chercheurs issus de l’Observatoire de Paris – PSL, de l’Observatoire de la Côte d’Azur, du CNRS et de Sorbonne Université parvient à déterminer le rayon du noyau de la Lune à 381 km avec une précision de +/- 12 km, améliorant ainsi d’un facteur 3 les estimations précédentes.

En utilisant les données de la télémétrie laser-Lune, l’expérience la plus longue de l’ère Apollo débutée grâce à la mission Apollo 11, une équipe de chercheurs issus de l’Observatoire de Paris – PSL, de l’Observatoire de la Côte d’Azur, du CNRS et de Sorbonne Université parvient à déterminer le rayon du noyau de la Lune à 381 km avec une précision de +/- 12 km, améliorant ainsi d’un facteur 3 les estimations précédentes.

Ce résultat fait l’objet d’un article paru en ligne dans la revue Geophysical Research Letters, le 8 juillet 2019.

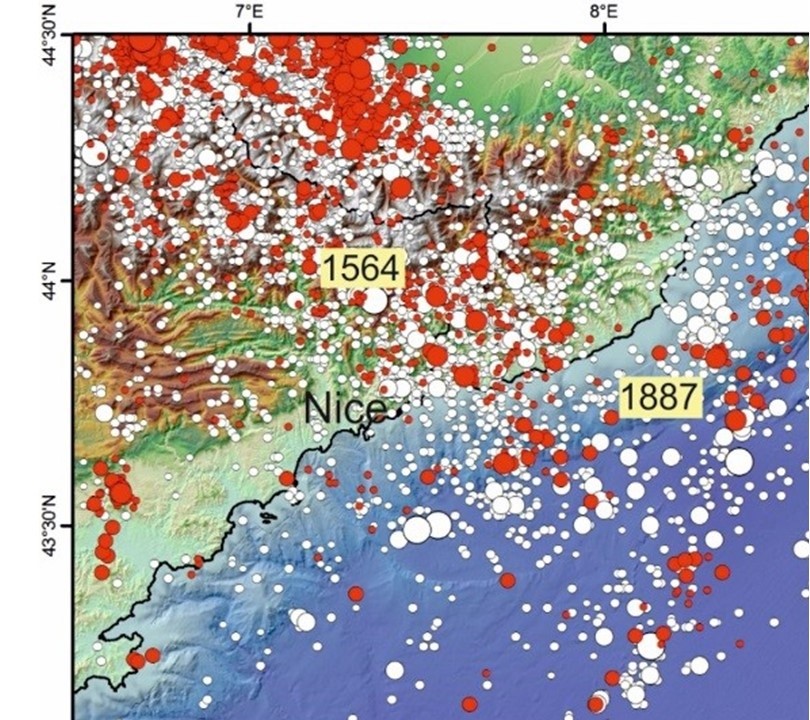

Science pour tous : L’aléa sismique sur la Côte d’Azur

- Détails

A propos des vibrations du sol dues à un séisme

A propos des vibrations du sol dues à un séisme

Un séisme est dû à une rupture des roches en profondeur qui occasionne un déplacement rapide des deux compartiments d’une faille. C’est un phénomène bref (quelques secondes pour les séismes faibles à modérés à quelques minutes pour les séismes majeurs) qui génère des vibrations appelées ondes sismiques. Ces ondes se propagent de la profondeur vers la surface à une vitesse très importante (plusieurs kilomètres par seconde). Ce sont les vibrations superficielles du sol qui sont responsables de la plupart des dommages aux structures (immeubles, maisons, ponts, infrastructures). Les effondrements de structures sont responsables de la plupart des pertes humaines (*).

- De nouvelles expériences en laboratoire et sur le terrain permettent de comprendre comment les injections de fluide génèrent des tremblements de terre

- AGU 2018: Outstanding Student Presentation Award for Serge Sambolian

- Séisme de magnitude 7,5 en Indonésie : une vitesse de propagation inhabituelle

- Imaging the Galápagos mantle plume with an unconventional application of floating seismometers

- La campagne SEFASILS et le projet RiTMICA pour mieux comprendre les failles actives au large de Nice

- Campagne en mer Ligure TELEPRESENCE menée par les Master 3G de UNS/UCA

- L’érosion de l’Antarctique de l’Est est essentiellement due à la phase glaciaire de la fin de l’Ere Primaire

- Yevgeniya Korniyenko-Sheremet, lauréate du prix Paul Fallot-Jérémine-Jacob 2018 de l’Académie des Science

- Sismicité à Haïti : un nouveau pas dans la coopération franco-haïtienne

- Fin de mission pour le satellite MICROSCOPE : l’exploitation des données bat son plein à Géoazur

- Une rupture n’est jamais facile… des modèles numériques éclaircissent le rôle du manteau sur la déformation de la croûte lors de la séparation des plaques tectoniques.

- Pour une coopération Universitaire franco-haïtienne forte

UMR Géoazur

Campus Azur du CNRS

250 rue Albert Einstein

- CS 10269 - F 06905 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex

+33 (0)483 618 500